天王寺動物園で暮らす2頭のアジアゾウの春子(65歳)とラニー博子(44歳)。ゾウは大きいだけでなくて知能も高く、世話をするために接するには多くの困難や危険も伴うのです。そんな一筋縄ではいかない高齢ゾウたちを担当する4人の飼育係の想いを語ってもらいました。 送る最近他園ではゾウの新しい命の誕生を迎える。また新たに若い個体を迎え入れゾウの繁殖も期待されている。最近「おもてなし」が流行しているようだがゾウを「迎える」ということでも賑っているようです。当園ではゾウを「迎える」っていつのことだったのか。ゾウの来園史をひもといてみるとラニー博子は43年前も前に入園とずいぶん昔のことだったと思います。

日に日に衰えが目立つ春子ですが、エサを用いたエンリッチメントにもあまり興味を示さず(隠されたエサがカラスやアリの食事に代わっていることが多いです)もっぱら私たち4名の飼育係との関わりを楽しんでいるように思います。時には赤ん坊のころに母親や周りのゾウたちにあやしてもらったことを思い出したかのように鼻や尾を用いて私たちと遊んだり、いつもの「クソババー」ぶりを発揮して巧妙に考え抜き絶妙なタイミングで私たちを馬鹿にするのです。そんなひと時が息抜きになっているのでしょう。何をするわけでもないけど、ただ春子のそばに寄り添ってあげることが一番良いのかもしれません。 「迎える」があれば必ず「送る」が訪れるのです。「送る」の意味を重く深く考えると私たちの胃や肘は悲鳴を上げ、身体に湿疹(しっしん)ができて痛風が悪化し、肋間(ろっかん)神経痛がうずくのです。 (小谷 信浩)

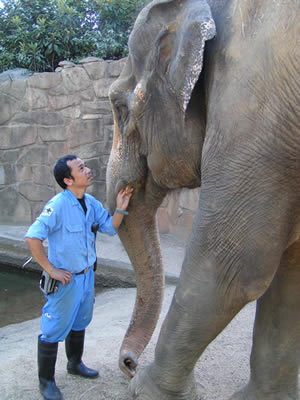

ゾウと私2013年、あこがれの天王寺動物園の飼育係になってはや25年が経過しました。振り返ると、とにかく「必死」だった印象だけが残っています・・・そんな思いです。やっとの思いでなれた飼育係でその大半の22年間、ゾウを担当しています。ほぼゾウだけの飼育人生といっても過言ではありません。また「ゾウを観る」と「ゾウを飼育する」との違いも、ゾウを担当して初めて理解できるようになったのは事実です。「仕事」をする上では毎日が緊張と恐怖との闘い、そしてお客さんに見ていただくという「展示の責任」が日常勤務の大部分を占めていました。

ゾウの寿命ってどれくらい?とよく質問をお受けすることがあります。およそ60年前後とお答えしています。長寿動物の代表格のゾウにおいても、近年の飼育技術の向上、飼育環境の整備・改善、飼料の改良などで寿命をさらに延ばしていくと思います。春子は推定年齢65歳、現在全国で飼育されているゾウのなかでは2番目の長寿です。担当当初から比べると老化が進み、これまでにも何度も体調を崩し心配させられましたが、そのつど立ち直るなど精神的な強さも見せつけています。「大丈夫かー、ばあさま」、「がんばれ、春ぺー」と最近はこんなやりとりを寝室内でしています。私も知らぬ間に歳をとりました、ゾウが私に馴れてくれたように、ゾウと私のマラソンがいつまでも続けられたらと思っています。 (西田 俊広)

擬人化ではなく人だから日本の動物園では最近、若い個体の.導入やトレーニング技術の進歩によるゾウの繁殖や個体管理が進められています。 一方当園のように長い年数をかけて信頼関係を築きながらゾウ担当係を養成し、ゾウと同じ空間に入って触れながら世話をする直接飼育を行う園は減りつつあるようです。

私がゾウ担当になった頃、他園での先端技術を見てうらやましく思うこともありました。一方当園では目が不自由で全く調教もされておらず信頼関係だけで接している春子おばあちゃんに、精神的に不安定でその時の気分次第で何をしでかすか分からないラニー博子。他の園なら間接飼育の対象となる2頭を直接飼育で世話しているなんて正気の人間のする仕事ではないと思いました。 しかし年数をかけて彼女たちの心に触れ、自分自身とも向き合い苦しみ、ゾウたちにも苦労をかけて私は人としても多くのことを学びました。新しいゾウがやって来た場合は別として今の2頭を長生きさせるなら、昔ながらの方法で精神的に寄り添う付き合い方が必要だと今は思います。 ゾウと共に暮らすゾウ使いを家族、トレーニングを用いた間接飼育を行う人を窓口の店員さんにたとえるなら、私たち直接飼育を行う者は先生やヘルパーのような存在かもしれません。中に入って触る以上、どうしてもお互いの急所を預けられるくらいの信頼関係が必要なのです。これまでゾウたちの本音や本質を目の当たりにしてきた私には飼育動物という感覚はなく、もはや人なのです。そして年老いた彼女たちにスマートフォンや海外留学を無理に勧めるつもりもなく、お互いを尊重しながら残り少ない生涯をすごしてもらえたらと思います。(西村 慶太) 遊んでいるのか遊んでもらっているのか春子は、死角になる後ろ側を人が通る時に、1m以上もある尾を、横に振りあげたり、後ろに真っ直ぐに伸ばしたり、まるでとうせんぼうをするかのように動かします。

特に、放飼場で作業を行うときなどは、私が通るたびに、尾で邪魔をしてくるので、ある時、振り上げてきた尾をつかまえて引っ張ってやると、春子も微妙な力加減で引っ張り返して来ました。春子が本当に嫌がるのであれば、振り払うように尾を振るのですが、まんざらでもないようでした。さらに、繰り返して引っ張り合いを楽しむかのように相手をしてくれます。その上、私が手を離すと、もう一度と、言わんばかりに尾を伸ばして来ます。これまでに何度か、尾引きをおこなっていますが、これは、私が春子で遊んでいるのでしょうか?それとも、私が春子に遊んでもらっているのでしょうか? 野生のゾウは、複数頭の群れで過ごして、大人や年上のゾウが、鼻や尾を、まるで猫じゃらしのように動かして、子供のゾウの相手をしていることがあるようです。もしかして、春子も遠い昔、子供のころに、年上のゾウに、尾で遊んでもらったことがあり、記憶の中に残っているのかもしれません。そう考えてみると、私は子ゾウ・・・ (尾曽 芳之)

|